陕西省文物局文件

六、重新拓荒,旧情难忘

我在陕西省考古研究所组成“鼎湖宫考古队”,带队去了蓝田焦岱,开展对这一汉代离宫别馆遗址的调查和钻探。1990 年5月23日,又率新组建的“陕西省汉陵考古队”开辟汉景帝阳陵工地,很快打开场面,并引起国内外学术界的瞩目。我从此离开了曾倾注心血14年的那个地方 ——秦始皇陵兵马俑发掘点。

人离开秦俑,而心系之。我可以这样说:在秦始皇陵地区仅以秦兵马俑坑而言,前后经过两个考古队的调查、发掘,对其平面位置、地层关系、坑形结构、内容布局、文物属性……等等基本问题已在掌握之中。至于再发掘多少,并非关键,而有直接关系的只是“考古学要回答”的那些问题。挖与不挖,对吃“政治饭”的领导者而言是不会在心的,也不会因此而影响到门票的收入,更不会影响他们自己在冠冕堂皇的口号下“捞点”什么的欲望与实惠。当然,继续发掘是不乏有“新的发现”,但其总趋势也只能是数量的增加而己,对总局和属性不会有根本的动摇。既是如此,我虽然从秦俑返回陕西省考古研究所,而原来的“秦俑研究”计划并不因环境的改变而搁置不前。所以,当我主持汉阳陵陵园考古以后,面对新的考古项目、新的研究内容,而加快步伐在完成既定的秦俑课题。除此之外,我心不旁骛,不参加任何社会活动与学术会议。别无选择地继续踏上了吃苦的征程。

蜗居在张家湾村的民房内,顶着严寒酷暑,烛膏继晷,又写、又画、又编、又跑出版社、又跑印刷厂,终于1994年出版了《秦始皇陵研究》(30万字)、《秦俑专题研究》(72万字)和《秦物质文化史》(53万字,合)三大部学术专著。如果再加上1988年出版的陕西历史文物丛书《秦陵彩绘铜车马》,毕竟从全貌上涵盖了秦始皇陵文物内容的几大课题。至此——

我可以对秦俑说:“由于亲近你们,我才认识了你们!”

我也可以对社会说:“我尽了努力”;

自1987年那场卑劣的变故之后,我每年还是多次去秦俑馆的,也总免不了要去看看那些朝夕为伴的“将士们”。尽管“五味俱全”,但我不知道这能不能算做“袍泽之谊”?

当外国客人问起:“为什么一号坑停止到现在还不发掘?”我回答不出来。

不知道那些旅游团的翻译又是怎么回答的?

更不知道那些亲手葬送业务成果的当权者在夸耀自已的辉煌业绩时,又是怎么面对秦俑的?

尽管秦俑三号坑己于1989年进行了第二次发掘,二号坑的棚木以上也来了个“大揭顶”,……。几年过去,不时也有些“旧闻新播”的轰动。但在我们这些知情人看来,也不过“似曾相识”而己。除过炒作,再巩固一下已占有的声名而外,还有什么?

“考古文学”的成名作家岳南先生,在其出版《风雪定陵》、《万世法门》和《复活的军团》三大作品之前,曾到秦俑博物馆作了长时间的采访。后来据他说,在那里举目无亲,首先还是采信权威人士。当然,谁说的话都听。但听到的,都是说自己对秦俑有什么什么贡献,从不涉及别人。很不像其他地方的团队,说到成果时总是“先人后己”。当听到在秦俑发生“丢失将军俑头”的故事时,才知道了“还有个王学理”。于是专门跑西安,登门拜访已经离开了秦俑的王先生。所以,在书中也只涉及将军俑头。他摇头叹息:发掘秦俑是那么大的工程,难道有突出贡献的就是一个人,其他人都是配角?说了那么多,头头是道,但连一个自己“是不是队长”的问题,至今都不能做出肯定的回答!真奇怪。

在“世界第八奇迹”的这地方,绝不能简单化地拿“文人相轻”的帽子往下扣。记得我在“秦俑考古队”时期,知道有文物管理委员会负责人当领队,有党支部副书记兼革命委员会委员在,还有四五位在文管会工作多年的老同志,自己只能算是一个不太年轻的“小同志”。自己认定:干好本职工作是最主要的,还要牢记“不争荣誉身得安”的话。所以对秦始皇陵园的重大发现、秦俑军阵及秦俑艺术等“热门话题”,抱定可研究而绝不抢先发文章的主意,以避免形成“狭路相逢”地“抢地盘”局面。只有到别人说过了,而且隔久无话可说的时候,才从另一角度发表看法。像“秦俑艺术的历史地位”、“军服考”、“陈兵图”、“秦把有限的铁用作生产工具,而把铜兵器研制到顶峰”等方面论文的发表,都具有如此的历史背景。

2001年,在我完成《轻车锐骑带甲兵》又一部关于秦俑发掘与研究的纪实性、学术性书稿时,中央电视台“发现与探索”栏目的组织者受到在京专家的举荐,找上门来。他们要从揭示秦代建筑奥秘的角度来拍摄秦始皇陵、阿房宫,请我从历史文献、考古发现、当前研究动态上“把把关”,还得“上镜头”。西安电视台的“家在西安”栏目组,又专题制作并播出了《秦俑专家王学理》。一些颇具热肠的人士对我说:社会自有公理在,历史是不会忘情的。

“历史”是过去真实存在的轨迹,但“历史”书却掺杂了人为的成分,而“历史”教课书更是按统治者的意志让“人为的成分”变成“永久记忆”的“法典”。大家都看过中央电视台播映的电视连续剧《康熙王朝》吧?顺治皇帝出家当了和尚,而孝庄皇太后一句“驾崩”的懿旨,就令史官把这话当作“事实”载入了“典册”。同时,对议论、为文的“非议”,一概视为“邪说”,并严令大加杀伐。当然,顺治是否削发皈依空门一直是个悬案。即使民初的明清史专家孟森的《世祖出家事考实》详证“死于痘疹”,但对关键性的情节仍不能作出解释(如康熙四次去五台山访亲、寺内何来供御器具、痘疹何以短日喪命……)。像这样人为地搅混历史的例子,真是枚不胜举。如果再加上“太祖(努尔哈赤)杀帝(舒尔哈齐)”、“太后(史称“孝庄文皇后”)下嫁(多尔衮)”,就构成了清初的“三大疑案”。至于以后还发生“雍正嗣位”、“乾隆生世”、“同治死因”、“慈安暴崩”、“光绪猝亡”……等等。扑朔迷离,真让人实情难明。

清代的历史距今最近,都任人涂抹,而时间再往前推的历朝历代又是什么样子?为什么今天要冒出那么多写“历史疑案”的书?为什么让人猜的没完没了?这就是因为有权力把水搅混的那个人留给历史的“功德”!一位哲人说历史就像一个美女任人打扮,可说是看透了“历史记载”的真谛。难怪今人把“假作真时,真亦假”的思维模式捧作圭臬,正在行事处世?把自小无赖的“泼皮”可以美化成教养有素的“儒者”。可以把“欺世盗名”的故伎用在为自己立传时又刻意打扮一番!花公款制光碟,也可让谎言扩散而取得蒙骗的效应。……历史的面目,难道就是这样被人肆意涂抹着?

秦始皇陵兵马俑被看作是“世界第八奇迹”,在发现、发掘、研究和展出的演进历史中,也曾发生过和正在发生着鲜为人知的故事,岂不是“奇迹中有奇”?而那些真实的故事往往是一面有益于人们认识问题的镜子,可启迪知慧、可引为教训,同样是一笔无形的“财富”。这,也许正是人们愿意了解的东西。

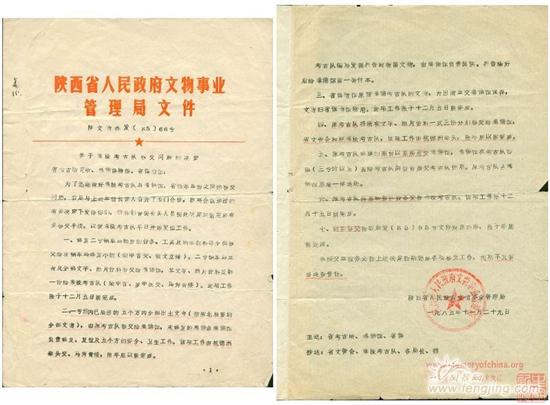

官方“文告”往往在于粉饰,不见得都是好心的“隐恶扬善”。至于御用文人之所为,大家也就原谅了吧。

我不相信宿命,但认为结缘总会有缘。炬火灼然,隐情悠悠。今生既己同秦俑结下了“不了情”,但愿相伴到终生。

2007-5-6~8 改定于旧金山